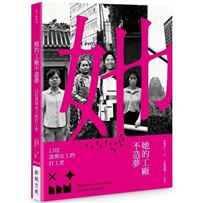

她的工廠不造夢:十三位深圳女工的打工史

- 作者 朱曉玢, 尖椒部落

- 出版年 2022/08/22

- 出版社 新銳文創

- ISBN 9786267128312

作為面向女工用戶的網路平臺,在尖椒部落的工作中,我們時常能聽到女工描述她們工作時的狀態,以及她們對於工作的態度。「疲憊」、「麻木」、「像機器一樣」,都是她們口中或筆下出現的高頻率詞彙。尤其是工廠流水線上的女工,要適應每天高強度又極度單一重複的工作,對身體和精神都是一大挑戰。

2010年3月17日,因為沒能領到工資卡,富士康女工田玉從宿舍樓縱身跳下,導致下半身癱瘓―這是震驚各界的「富士康13連跳」的「第二跳」。作為倖存者,田玉受到眾多媒體的採訪,人們試圖探尋背後的原因究竟是工人的「情緒問題」,還是不合理的管理制度。同時,這一系列事件也喚起社會對於「血汗工廠」的關注。

2010年10月,由兩岸三地高校調研組發佈的《兩岸三地高校富士康調研總報告》指出:「富士康的勞動體制以高強度生產、低工資和低消費、暴力規訓體制、分化工人為特徵,是以犧牲工人的尊嚴為代價的,其本質是對工人的嚴重異化與剝削。」

該報告的統計數據顯示,38.1%的工人表示曾有過被管理人員或保安限制自由的經歷;54.6%的工人在不同程度上對工廠制度和管理感到憤怒;16.4%的工人表示曾有過被管理人員和保安體罰的經歷。「管理嚴格」、「非人性化」是工人最常用來描述對富士康印象的詞。調研組將這樣的生產體制稱為「規訓與懲罰的勞動集中營」。

富士康是中國經濟發展模式的一個縮影。2015年的一份報告《跨國公司的人權責任保障研究―以「血汗工廠」為例》(韓欣彤、林瑤、馮志偉)提出:「『血汗工廠』已經不再局限於人們印象中的工作環境惡劣、拖欠工資、延長工時等簡單粗暴的侵權方式,而是具有了新的特徵。」如:「雖然法定節假日按時放假,但放假時間有縮水嫌疑;雖然按規定發放加班費,但強制員工加班;三險一金、五險一金等企業福利基本到位,但工傷難以得到賠償;特殊工種特別是有毒有害工種得不到應有的補貼。」隨著法律的完善和勞動者素質的提高,過去通過工時工資等簡單傳統的剝削方式已難以為繼,但新的剝削形式仍在肆意滋長。報告同時指出,工人業餘文化生活單調、公司缺乏企業文化以及溝通機制的匱乏,這些平日被視為理所當然的製造業工人的處境,其本身也是血汗工廠的重要特點。

上述數據和分析可以從一些女工的經歷中得到印證。本書的受訪對象之一小五,在給尖椒部落的一篇投稿中曾經寫道:「我做的是模具拋光的工作,雖然不用在流水線上如同機器人般不停地勞作,但實際上我和產線上的工友一樣,掙脫不了孤獨和寂寥的枷鎖。有時還要爬到機台上去拋光,機台裡溫度高,空間很有限,要側身和彎腰,一進機台至少半小時,出來時,身體已經變得僵硬,疲憊的我坐在凳子上就能入睡,根本無力去與其他人交流。時光悄悄流逝,我們在車間揮灑著青春和汗水,留給自己的卻只有麻木的身體和靈魂。」

對於女工而言,還要面對工廠內部的性騷擾,以及不合理的工作制度可能導致的女性健康方面的問題。這些問題的發生往往更加隱蔽,也更難受到重視。

調查結果表明,面對性騷擾,女工有一定的自我保護意識,超過六成半受訪者曾做出不同程度的反抗,但46%的處理結果是不了了之。在反性騷擾方面,企業缺乏預防及處理此類事件的機制。

而面對這種種困境,女工的發聲和行動一直在持續。

2015年三八婦女節,深圳女工喊出「我要帶薪月經假」的口號,提出工廠上夜班、站立作業、限制如廁次數和時間、超時工作、接觸有毒有害化學品等生產管理現象,對工人、尤其是對經期女工身體的傷害,要求落實對於女職工的「四期」保護(編註:中國的《婦女權益保障法》第26條規定:婦女在經期、孕期、產期、哺乳期受特殊保護,簡稱「四期」,並對此設有相應的勞動保護標準。)。

2018年初,深圳富士康女工向廠方和工會寄出公開信,要求工廠採取一系列反性騷擾措施,包括張貼防治性騷擾標語、開展反性騷擾培訓、設置專門接受性騷擾舉報投訴的管道等。這一被稱為「富士康女工 #MeToo」的行動獲得國內外媒體及中國主流媒體觀察者網等的關注和報導,將工人權益問題再次帶入公眾視野。

在消費至上、娛樂至死的資訊時代,女工對於自身權益的吶喊常常被淹沒在資訊洪流中。「尖椒部落」這一平臺創立的目標,即是「放大女工的聲音」,在賦權女工透過文字表達自我的同時,也讓社會看到女工真實的訴求,以及長期處於邊緣化狀態的、她們對於自己生命故事的敘述。

同時我們也希望做出更多嘗試去改變現狀,例如與女工合作社一起尋找某種不存在剝削的商業模式:像是能否讓工人參與產品每一個環節的設計和製作,並且在定價上擁有決定權,從而真正成為產品的主人?書中,萬萬的故事展示了女工在公平貿易方面做出的探索。這也是我們希望這本書可以帶給讀者的思考。

現代生產方式把生產者和消費者分離開來。我們可以用便宜的價格買到各種快銷品,可以購買廉價又便捷的服務,而無需思考它們是從哪裡被誰生產出來,又被誰送到我們的手上。另一方面,我們自己也往往同樣是這個供應鏈上的一環,處於不被看見、疲於奔命的境地。

我們能否透過商品,看到背後勞動者的面孔?當我們從貨架上、從購物車選中一件商品,我們是否會停下一兩秒,思考它的生產過程?我們是否會拒絕購買「血汗商品」?我們是否願意更多地瞭解和支持公平貿易?

看見和瞭解是第一步。越來越多的關注和反思,將為拉近兩者的距離做出努力。